こんにちは。あんちもです。

前回は「模擬問題演習①」として、「医療と人間関係」と「看護と倫理」という2つのテーマで模擬問題に取り組みました。今回は「模擬問題演習②」として、「医療と技術」と「共生社会と看護」という2つのテーマの模擬問題に挑戦します。そして最後に、全15回のシリーズを振り返り、小論文対策のポイントをまとめます。

これまで学んできた小論文の書き方を活かして、より実践的な力を身につけていきましょう。

模擬問題3:医療と技術

問題

以下の課題文を読み、問いに答えなさい。

近年、人工知能(AI)やロボット技術、遠隔医療システムなど、医療分野においても様々な技術革新が進んでいます。AI診断支援システムは膨大な医療データを分析し、医師の診断をサポートするようになり、手術支援ロボットの導入により、より精密な手術が可能になりました。また、遠隔医療システムの発展は、地理的な制約を超えた医療サービスの提供を可能にしています。

こうした技術の発展は、医療の質の向上や医療アクセスの改善に貢献する一方で、様々な課題も指摘されています。例えば、AIやロボットによる判断の責任の所在、患者データのプライバシー保護、対面診療と比較した際の医療の質の担保、さらには医療従事者の業務内容の変化などです。

これからの医療では、技術の利点を最大限に活かしながらも、「人にしかできないケア」の価値を再認識し、技術と人間の関わりのバランスを取っていくことが求められています。特に看護においては、患者に直接触れ、言葉にならないニーズを察知する「人間ならではの感性」が重要であり、技術の進歩の中でもその本質は変わらないとも言われています。

問い:医療における技術の活用と「人にしかできないケア」のバランスについて、あなたの考えを600字程度で述べなさい。

課題文の読み解き方

この課題文では、医療技術の進歩と「人にしかできないケア」のバランスがテーマとなっています。

テーマ:医療における技術の活用と「人にしかできないケア」のバランス

課題文のポイント:

- 医療分野でもAI、ロボット技術、遠隔医療など様々な技術革新が進んでいる

- これらの技術は医療の質の向上や医療アクセスの改善に貢献している

- 一方で責任の所在やプライバシー保護、医療の質の担保などの課題もある

- これからは技術の利点を活かしながら「人にしかできないケア」の価値を再認識することが重要

- 看護では「人間ならではの感性」が重要であり、技術進歩の中でもその本質は変わらない

論点の整理

この問題に対して、以下のような論点が考えられます。

- 医療技術の進歩がもたらすメリット

- 診断・治療の精度向上

- 医療アクセスの改善

- 医療者の負担軽減

- 技術活用に伴う課題

- 人間関係の希薄化

- 責任の所在の不明確さ

- プライバシーやセキュリティの問題

- 「人にしかできないケア」の本質

- 共感や情緒的サポート

- 非言語的コミュニケーション

- 個別性に応じた柔軟な対応

- 技術と人間のバランスの取り方

- 技術を補完的に活用する視点

- 技術によって生まれる時間を人間的ケアに充てる

- 技術の限界を理解した上での活用

構成の立て方

600字という制限の中で、自分の考えを明確に伝えるためには、論点を絞り込む必要があります。例えば以下のような構成が考えられます。

序論(約100字):

- 医療技術の進歩と「人にしかできないケア」のバランスについての問題提起

- 自分の主張(例:技術は「人にしかできないケア」を充実させるために活用すべき)を簡潔に示す

本論(約400字):

- 「人にしかできないケア」の本質について説明

- 技術活用のメリットと課題

- 両者のバランスをどう取るべきかについての自分の考え

結論(約100字):

- 看護師として技術とどう向き合うかについてのまとめ

- 将来展望や決意

解答例

医療分野における技術革新は、診断精度の向上や医療アクセスの改善など多くの恩恵をもたらしている。一方で、こうした技術の進歩により、ケアの本質である「人と人との関わり」が希薄化するのではないかという懸念も生じている。私は、医療技術は「人にしかできないケア」を充実させるための手段として活用すべきであり、両者は対立するものではなく、相互補完的な関係にあると考える。 「人にしかできないケア」の本質は、患者の言葉にならない思いや感情を察知し、共感的理解を示しながら寄り添うことにある。例えば、術後の痛みを訴える患者に対して、バイタルサインや表情から苦痛の程度を読み取り、手を握って声をかけながら不安を和らげる関わりは、現時点ではどんな高度な技術も代替できない。また、その人の価値観や生活背景を考慮した個別的なケア、患者の変化に応じた柔軟な対応なども、人間の感性と判断力があってこそ可能になる。 一方、技術の活用によって得られるメリットも大きい。例えば、バイタルサインの自動測定やAIによる異常検知システムにより、データ収集や記録にかかる時間が削減されれば、その分を患者との対話や精神的ケアに充てることができる。また、遠隔医療システムは地理的制約を超えた医療提供を可能にし、特に医療資源の乏しい地域の患者にとって大きな福音となる。 技術と人間のバランスを取るためには、「技術でできること」と「人にしかできないこと」を明確に区別し、それぞれの強みを活かす視点が重要だ。技術は定型的な業務や数値的評価に優れており、人間は共感性や創造性、個別的判断に優れている。看護師として、私は技術を「ケアの質を高めるための道具」として積極的に学び活用していく一方で、人間の温かみや共感的理解の重要性を常に意識し、テクノロジーに依存しすぎない姿勢を持ち続けたい。

解説

この解答例では、以下のポイントを押さえています。

- 序論では、医療技術と「人にしかできないケア」のバランスについての問題提起をし、「両者は対立するものではなく、相互補完的な関係にある」という自分の主張を明確に示しています。

- 本論では、まず「人にしかできないケア」の本質について具体例(術後患者への対応)を交えながら説明しています。

- 次に、技術活用のメリットとして「患者との対話や精神的ケアの時間確保」「医療アクセスの改善」を挙げています。

- そして、両者のバランスの取り方として「それぞれの強みを活かす視点」の重要性を論じています。

- 結論では、看護師として技術をどう捉えるかという自分の姿勢を示し、技術を「ケアの質を高めるための道具」として位置づけながらも「人間の温かみや共感的理解」も大切にするという展望を述べています。

- 全体を通して、対立図式ではなく、相互補完的な関係として技術と人間のケアを捉える視点が示されています。

模擬問題4:共生社会と看護

問題

以下の課題文を読み、問いに答えなさい。

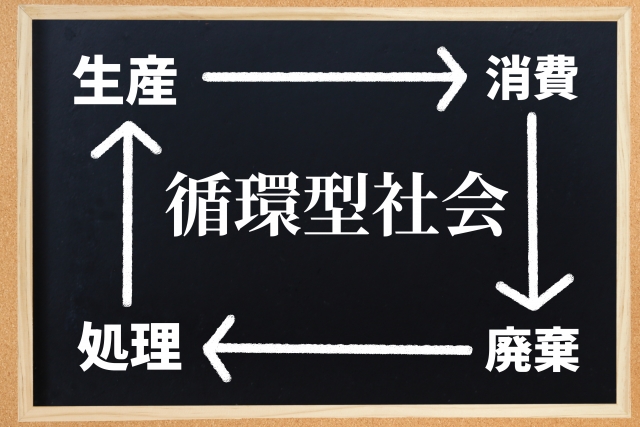

日本社会は少子高齢化が進み、また価値観や生活様式の多様化が進んでいます。国籍や文化的背景、性的指向、能力の違いなど、様々な特性を持った人々が互いを尊重し、共に生きる「共生社会」の実現が求められています。

医療の現場においても、多様な背景を持つ患者に対応する機会が増えています。例えば、言語や文化の異なる外国人患者、認知症や知的障害を持つ患者、性的マイノリティの患者など、画一的なケアでは対応できないケースが増加しています。このような状況において、医療者には「多様性への理解」と「個別性に応じたケア」が一層求められるようになっています。

特に看護師は、患者に最も身近な医療者として、患者一人ひとりの背景や価値観を理解し、その人らしさを尊重したケアを提供する役割を担っています。また、患者と他の医療者をつなぐ架け橋としての役割も重要です。

共生社会における看護の役割は、単に医療的なケアを提供するだけでなく、患者の社会的背景も含めた全人的なケアを行い、すべての人が尊厳を持って生きられる社会づくりに貢献することにあると言えるでしょう。

問い:共生社会における看護の役割と課題について、あなたの考えを600字程度で述べなさい。

課題文の読み解き方

この課題文では、多様性が増す社会における看護の役割と課題がテーマとなっています。

テーマ:共生社会における看護の役割と課題

課題文のポイント:

- 少子高齢化や価値観の多様化により「共生社会」の実現が求められている

- 医療現場でも多様な背景を持つ患者に対応する機会が増えている

- 医療者には「多様性への理解」と「個別性に応じたケア」が求められている

- 看護師は患者に最も身近な存在として「その人らしさを尊重したケア」を提供する役割がある

- 共生社会における看護の役割は「全人的なケア」と「社会づくりへの貢献」にある

論点の整理

この問題に対して、以下のような論点が考えられます。

- 共生社会における看護の役割

- 多様性を尊重したケアの提供

- 患者のアドボケート(代弁者)としての機能

- 多職種・地域連携の促進

- 健康格差の是正への貢献

- 多様性に対応するための課題とその解決策

- 文化的感受性・多様性理解の向上

- コミュニケーション方法の工夫

- 偏見や先入観の払拭

- 組織としての取り組み

- 具体的な対象者別の対応

- 外国人患者への対応

- 認知症や障害のある患者への対応

- LGBTQなど性的マイノリティへの対応

- 経済的困難を抱える患者への対応

- 看護師自身の成長と学びの必要性

- 多様性に関する継続的学習

- 自己の価値観や偏見の振り返り

- 異文化対応能力の育成

構成の立て方

600字という制限の中で、共生社会における看護の役割と課題を論理的に述べるには、以下のような構成が考えられます。

序論(約100字):

- 共生社会と看護の関係性について述べる

- 自分の主張(例:多様性を尊重した個別的ケアの重要性)を簡潔に示す

本論(約400字):

- 共生社会における看護の役割について2〜3点挙げて説明

- それを実現するための課題と解決策

- 具体的な事例を交えながら論じる

結論(約100字):

- 共生社会における看護の意義を再確認する

- 看護師としての自分の決意や展望を述べる

解答例

近年、多様性が尊重される共生社会の実現が求められるなか、医療現場においても様々な背景を持つ患者への対応が必要となっている。共生社会における看護の役割と課題について、私は「多様性を理解した個別的ケア」と「社会的包摂の促進」の二つの視点から考察したい。 第一に、看護師は多様な背景を持つ患者一人ひとりの個別性を理解し、尊重したケアを提供する役割がある。例えば、異なる文化的背景を持つ外国人患者に対しては、その文化における健康観や病気の捉え方、宗教的禁忌などを理解した上でケアを提供することが重要である。また、認知症の方には、その人の生活史や価値観を理解し、残存能力を活かした支援を行うことで、その人らしさを保つことができる。 しかし、この役割を果たす上での課題として、看護師自身の文化的感受性の向上や多様性に対する理解の深化が挙げられる。この課題に対しては、継続的な学習と自己の価値観の振り返りが必要である。私自身、高校時代の多文化交流活動を通じて、「当たり前」が人によって異なることを学んだ経験から、常に自分のバイアスを意識することの重要性を感じている。 第二に、看護師は患者の社会的包摂を促進する役割も担っている。例えば、障害を持つ患者が社会復帰する際には、単に医療的ケアを提供するだけでなく、地域の資源につなげたり、就労支援の情報提供を行ったりすることで、その人が社会の一員として尊厳を持って生活できるよう支援する。また、患者の代弁者として、医療チームや地域社会に患者のニーズを伝え、必要な支援体制の構築を促す役割も重要である。 この役割を果たすための課題として、多職種連携や地域連携の強化が挙げられる。看護師一人の力には限界があるため、様々な専門職や地域住民と協働し、包括的な支援体制を構築することが必要だ。 共生社会における看護とは、単なる医療行為を超え、多様性を尊重しながら一人ひとりの社会参加を支援することにある。私は将来、多様な背景を持つ人々に寄り添い、誰もが尊厳を持って生きられる社会づくりに貢献できる看護師になりたい。

解説

この解答例では、以下のポイントを押さえています。

- 序論では、共生社会における看護について「多様性を理解した個別的ケア」と「社会的包摂の促進」という二つの視点から考察するという主張を示しています。

- 本論では、まず「多様性を理解した個別的ケア」の役割について説明し、外国人患者や認知症の方への対応を具体例として挙げています。

- その役割を果たす上での課題と解決策として、看護師自身の文化的感受性の向上や自己の価値観の振り返りの必要性に言及しています。

- 次に「社会的包摂の促進」の役割について説明し、障害を持つ患者の社会復帰支援などを例に挙げています。

- その役割の課題として、多職種連携や地域連携の強化の必要性を指摘しています。

- 結論では、共生社会における看護の意義をまとめ、自分自身の将来の看護師像を示して締めくくっています。

- 全体を通して、抽象的な議論だけでなく、具体的な患者群(外国人、認知症の方、障害を持つ方)への対応例を挙げることで、実践的な視点を示しています。

小論文力を高めるためのシリーズまとめ

全15回にわたる「思考力を鍛える小論文術:看護学科志望者のための実践ガイド」も、いよいよ最終回です。ここでは、これまでの内容を振り返り、看護学科の小論文対策として特に重要なポイントをまとめてみましょう。

1. 看護小論文の基本

看護学科の小論文には、以下のような特徴があります。

- 医療・看護に関する基本的知識や理解が問われる

- 「患者中心」「生活者の視点」など看護の視点が重視される

- 単なる知識ではなく、思考力や価値観が評価される

- 論理的思考力と共感性のバランスが求められる

小論文を書く際の基本的な流れは以下の通りです。

- 課題文を丁寧に読み、テーマと論点を把握する

- 自分の主張と根拠を明確にする

- 序論・本論・結論の構成を立てる

- 具体例を交えながら論理的に記述する

- 看護の視点を意識して結論づける

2. 看護小論文で重視される視点

看護学科の小論文で特に重視される視点として、以下のようなものが挙げられます。

患者中心の視点

医療者視点だけでなく、患者の立場に立って考える姿勢が重要です。

例文:「医療の高度化が進む一方で、患者が『何を大切にしたいか』という価値観に基づいた選択を支援することが、これからの医療には不可欠である」

生活者としての視点

疾患だけでなく、患者の生活全体を視野に入れる視点が求められます。

例文:「糖尿病患者への指導は、単に食事内容や運動方法を伝えるだけでなく、その人の職業、家族構成、趣味など生活全体を理解した上で、実現可能な方法を共に考えることが重要である」

多角的な視点

問題を一面的ではなく、多角的に捉える姿勢が評価されます。

例文:「認知症患者のケアでは、医学的側面だけでなく、心理的側面、社会的側面、そして倫理的側面からも検討する必要がある」

共感と客観性のバランス

感情に流されすぎず、かといって冷たすぎない、バランスの取れた視点が大切です。

例文:「患者の苦痛や不安に共感しながらも、専門的知識に基づいた客観的な判断を行うことが、看護師には求められる」

3. 表現力を高めるためのテクニック

以下のようなテクニックを活用することで、より説得力のある文章を書くことができます。

具体例の活用

抽象的な議論だけでなく、具体的な事例を挙げることで、説得力が増します。

例文:「コミュニケーションの重要性について理解したのは、祖母が入院した際、看護師が『どうしました?』ではなく『何かお困りのことはありますか?』と声をかけた場面を見たときだった。この小さな言葉の違いが、祖母の不安を和らげていたのである」

比較と対比

二つの考え方を比較することで、自分の主張をより明確にできます。

例文:「従来の『医学モデル』では疾患の治療が中心だったのに対し、『生活モデル』では患者のQOL向上が重視される」

トピックセンテンスの活用

段落の冒頭で主題を明確に示すことで、読み手に伝わりやすくなります。

例文:「看護師に求められる資質として、私は特に『観察力』を重視したい。例えば…」

自分の経験と結びつける

抽象的な議論を自分の具体的な経験と結びつけることで、説得力と個性が生まれます。

例文:「私がチーム医療の重要性を実感したのは、ボランティアで訪れた老人ホームで、看護師、介護士、リハビリ専門職が連携して一人の高齢者を支える姿を目の当たりにしたときだった」

4. 看護小論文のよくあるテーマと対策

看護学科の小論文でよく出題されるテーマと、それに対するアプローチ方法を確認しておきましょう。

1) 医療と人間関係

患者-医療者関係、チーム医療における人間関係などがテーマとなります。

アプローチ:信頼関係の重要性、コミュニケーションの工夫、多職種連携の意義などを、具体例を交えて論じる。

2) 看護と倫理

患者の権利尊重、インフォームドコンセント、終末期医療などの倫理的問題がテーマとなります。

アプローチ:倫理的原則(自律尊重、善行、無危害、公正)に触れながら、具体的な事例での倫理的判断のプロセスを述べる。

3) 医療と技術

医療技術の進歩と課題、AIやロボットの導入、遠隔医療などがテーマとなります。

アプローチ:技術のメリットと課題をバランスよく論じ、「人にしかできないケア」の本質について自分の考えを示す。

4) 共生社会と看護

多様性、障害者や高齢者の支援、健康格差などがテーマとなります。

アプローチ:多様性を尊重することの意義、個別性に応じたケアの重要性、社会的包摂への貢献などを論じる。

5) 看護師を目指す理由

志望動機を問う問題も頻出です。

アプローチ:単なるエピソードの羅列や感動体験ではなく、その経験から何を学び、どのような看護観を形成したのかを深く掘り下げる。

5. 本番で力を発揮するために

最後に、本番の入試で実力を発揮するためのアドバイスをまとめておきます。

日頃からの準備

- 医療・看護に関するニュースや記事に関心を持つ

- 様々な角度から物事を考える習慣をつける

- 自分の考えを言語化し、論理的に説明する練習をする

- 時間を計って小論文を書く練習を重ねる

本番での心構え

- 落ち着いて課題文を読み、問われていることを正確に把握する

- 時間配分を意識して取り組む

- 結論から書き始めるのではなく、序論・本論・結論の構成を意識する

- 看護の視点を忘れずに、自分の考えを誠実に表現する

見直しのポイント

- 問いに対して適切に答えているか

- 主張と根拠が明確か

- 具体例が適切に用いられているか

- 誤字・脱字はないか

- 文と文、段落と段落のつながりは自然か

おわりに

全15回にわたる「思考力を鍛える小論文術:看護学科志望者のための実践ガイド」はいかがでしたか?小論文は、単なる知識の量や文章の美しさだけでなく、あなたの思考力や看護に対する姿勢、人間性そのものが問われる試験です。

小論文を書く力は、看護学科の入試に合格するためだけのものではありません。論理的に考え、自分の考えを適切に表現する力は、看護師になってからも、患者さんやご家族との関わり、チーム医療での意見交換、看護研究など、様々な場面で活かされます。

この連載が、皆さんの小論文対策の一助となれば幸いです。皆さんが志望校に合格し、理想の看護師に近づいていけるよう、心から応援しています!

あんちも