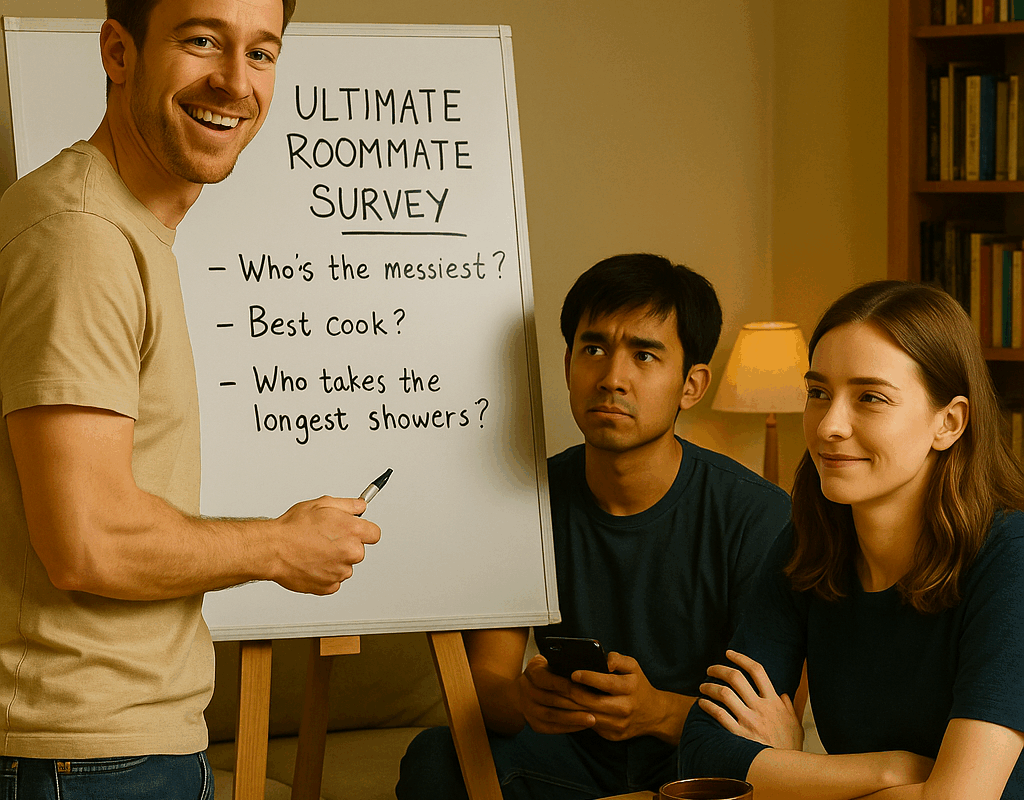

🎬 Scene

今日の舞台は、いつものMaple Houseの共有スペース。

Donnyが突然始めたのは、「ルームメイト・ランキング・アンケート」!?

「一番夜更かししてる人は?」「料理が一番上手い人は?」…という質問に、Margotは余裕のリアクション。

一方、Taroはどこか落ち着かない様子で…?

💡 会話を聞いてみましょう!

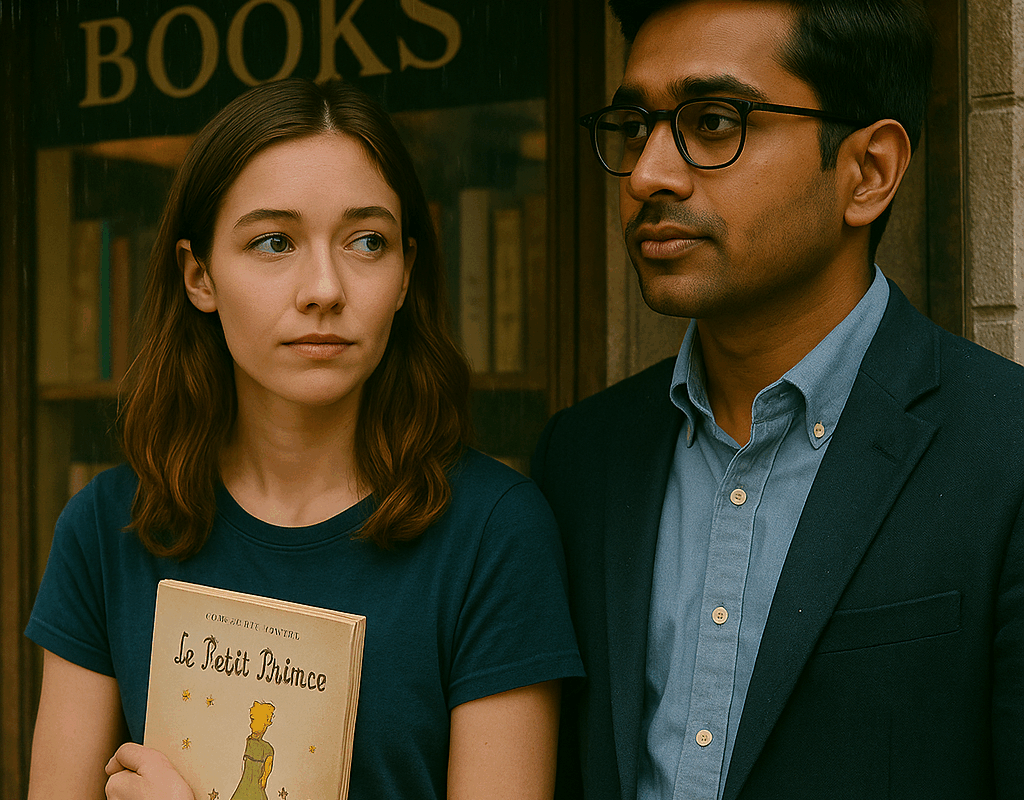

📌 登場人物

Donny:明るくフレンドリーな学生。思ったことはすぐ口に出すタイプ。

Taro(日本出身・実直だがおっとり気味の交換留学生)

Magot(オーストラリア出身・文学好きの学生、几帳面でまじめ、ルールを守りたい派)

◆ 会話スクリプト(英語+和訳)

[Scene opens with Donny setting up a whiteboard in the living room. Toro is on the couch scrolling his phone. Margot is sipping tea at the table.]

Donny :

Alright, people! Today’s topic: “The Ultimate Roommate Survey!”

(さあ皆さん!今日のテーマは『究極のルームメイトアンケート』!)

Taro :

Wait, what?

(は?何それ?)

Donny :

Anonymous voting. Questions like: “Who’s the messiest?”, “Who’s the best cook?”, “Who takes the longest showers?”

(匿名投票でやるんだ。“一番部屋が汚い人”とか、“一番料理が上手な人”とか、“シャワーが一番長い人”とかね。)

Margot :

Sounds like a trap.

(それ、罠でしょ。)

Donny:

No way! It’s just for fun. Totally anonymous. Zero consequences!

(そんなわけないって!ただの遊び。完全匿名。何の影響もなし!)

Taro :

Says the guy who once posted a pie chart of fridge ownership percentages.

(冷蔵庫の所有割合を円グラフで公開したやつの言うことか。)

Donny :

Hey, data is power, my friend.

[Cut to later. Donny is reading results aloud from a stack of anonymous slips.]

Donny :

According to the survey… Margot is voted “Best Cook”!

(アンケートによると… マーゴが“料理が一番上手”に選ばれました!)

Taro :

Who wrote that? Was it anonymous?

(誰が書いたんだよ?匿名ってほんとか?)

Margot :

Taro, relax. It’s not a court trial.

(太郎、落ち着いて。これは裁判じゃないのよ。)

Donny:

Also… “Noisiest Roommate”… is a tie between Taro and Donny.

(そして…“一番うるさいルームメイト”…は、トロとドニーで同票だってさ。)

Taro:

What?! I’m quieter than a mouse.

(はぁ!?俺はネズミより静かだぞ。)

Margot (deadpan):

Maybe a mouse with steel-toed boots.

(たぶんスチール入りブーツを履いたネズミね。)

Donny (laughs, holding up last result):

Final category—“Most Mysterious Roommate”… goes to Margot.

(最後のカテゴリ—“一番ミステリアスなルームメイト”…はマーゴに決定!)

Margot (smiling slightly):

I’ll take that as a compliment.

(それは褒め言葉として受け取っておくわ。)

[Everyone chuckles. The awkwardness melts into laughter.]

Donny:

See? Surveys bring people together!

(ね?アンケートって人をつなぐでしょ!)

Taro:

Until someone creates a “Who left the dishes” poll…

(誰かが“誰が皿を放置したか”アンケートを作るまではな。)

Margot:

That’s when war begins.

(それが戦争の始まりね。)

[Scene fades out with everyone laughing and Margot topping off her tea.]

🗨️ Highlighted Lines

Donny: “According to the survey, someone thinks Margot is the best cook!”

Toro: “Who wrote that? Was it anonymous?”

Margot: “Taro, relax. It’s not a court trial.” 😏

💡 Vocabulary & Phrases

- According to the survey:調査によると

- Turns out that…:~ということがわかった

- Who’s the noisiest roommate?:誰が一番うるさいルームメイト?

- If I had to guess…:あえて言うなら…(仮定法)

🧑💼 Margot’s One-Liner

“Surveys are fun… until you realize who voted for you.”

(アンケートって楽しいよね…自分に票を入れた人が誰か気づくまでは。)

友情、ユーモア、そしてちょっとの緊張感——Eastfieldの生活は今日もにぎやかです!

次回もお楽しみに!